浅析博物馆设计要点

博物馆作为承担社会教育职能的公共文化设施,其主要功能是通过文物陈列展览向观众介绍一定主题的历史、艺术、自然等方面的文化科学知识,展厅是其主 要功能空间。展厅的空间如何,直接关系到文物展览的陈列布置状况、观众的感觉和情绪、教育效果等诸多方面。可以说展厅空间(是指单个展厅空间的面积和高 度)如何,是一个博物馆建筑水平的主要标志之一。因此,目前各地在新馆建设中都很重视展厅的设计问题,但由于种种复杂的原因,还不断出现一些不应有的遗 憾,直接影响文物陈列展览水平。具体有两个问题。

(一)扩大单个展厅面积,充分考虑未来展览需求。

博物馆一般有多个展厅,每一个展厅的面积大小原则上应根据展陈的内容考虑。现在博物馆建筑设计的耐久年限,按照现行国家标准《建筑机构可靠度设计统 一标准》GB50068规定,一般都为100年,也有少数小型博物馆为50年的。而现在博物馆文物陈列已经彻底改变了过去几十年一贯制状况,普遍认为基本 陈列一般应在10年左右改陈。也就是说现在基本陈列的生命周期为10年左右。现在有的省级博物馆基本陈列仅展出三四年时间就开始编制新的陈列方案,准备改 陈。这一变化的原因,首先是各地博物馆特别是省市级博物馆因政府投资增加,文物征集力度加大,社会流散文物进入博物馆的数量大增;同时各地考古成果丰硕, 新的发现连绵不断,出土文物众多;再者是文物研究队伍扩大和水平提高,新的研究成果层出不穷,令人耳目一新的文物组合形成的新内容的主题陈列纷沓迭出;另 外是由于科学技术的迅速发展,文物陈列的新技术新材料新手段大量涌现且更新速度很快。因此,展厅的面积不应该只根据当前陈列内容确定,而应该从陈列展览主 题变化和同一陈列展览内容扩充的不确定性考虑。例如有的陈列展览现在占用500平方米就可以了,而过几年后这个展览又有许多新的文物征集入馆,增加了新的 内容,陈列面积需要1000平方米甚至更多。所以,面积要尽可能大。因为大展厅根据陈列内容的变化可以随意间隔为小展厅,而小展厅因为建筑结构限制,却不 能随意改为大展厅。大型博物馆各个展厅之间建筑隔断一般设计为框架剪力墙结构。剪力墙是不能随意拆除的。现在我国各地新建的博物馆单个展厅面积大都在 1000平方米左右,少数有的达到1500平方米以上,而超过2000平方米的很少见,个别也有200平方米至500平方米的展厅。

笔者认为1000平方米的展厅与上个世纪八九十年代以前的博物馆相比,已经不算小了,但从未来发展的角度来看,并不算大。在应对博物馆陈列理念变化 和研究成果方面,只有面积大的展厅才能从容应对。例如西部一个少数民族地区省级博物馆,过去没有专题的少数民族历史文物陈列,随着馆藏文物数量增加和研究 的深入,新建的博物馆中仅搞了一个少数民族历史文物展,占一个展厅1000平方米,现在又要改陈,将陈列面积扩大到两个展厅共2000平方米。但因为当时 未能充分预见到这个主题陈列变化趋势,单个展厅是按近1000平方米设计的,现在要扩大面积只能占用相邻的展厅。两个展厅之间的结构设计是剪力墙,不能拆 除,只能在荷载允许的情况下,在剪力墙中间开一个门。如果结构上不允许,那这个陈列只能参观一部分后出展厅,再进入另一个展厅参观剩余部分的陈列内容。无 论剪力墙能否开门,陈列都有很大困难,参观流线不顺畅,不方便观众。当然要预见今后几十年的陈列变化是困难的。但是,展厅面积设计得尽可能大一些,总是应 对起来容易些。这样做虽然建筑成本略高一些,但从长远看是值得的,而且也是应该做的。在近几年新建的省级博物馆中,广东省博物馆的展厅平面设计得比较好。 它的展厅使用面积1.5万平方米,分布在3层、3层半、四层三个空间。同一平面的展厅空间未设剪力墙,单个展厅面积大小可根据陈列内容的需要进行调整。现 在,该馆设立9个展厅。其中最大的展厅——历史厅达到4000平方米,这在全国是不多见的,他们的经验很值得借鉴。至于防火分区和防火间隔对展厅面积的限 制问题,现在在实践中已经得到了很好的解决,不是什么难题。

(二)合理设计展厅层高,避免空间高度不足

博物馆的展厅空间尺度方面还有个高度问题。国家文物局主持编写并于2001年出版的教材《中国博物馆学基础》(王宏钧主编,上海古籍出版社出版)中 认为,博物馆一般展厅的净高以4.5~5.5米为宜。这个参数与1991年国家建设部和文化部颁布的《博物馆建筑设计规范》(建标{1991}329号) 要求的净高3.5~5米相比,有显著提高。应该说《博物馆建筑设计规范》提出的技术参数,应是总结上个世纪五十年代至八十年代博物馆陈列展览实践确定的。 而教材中提出的参数,是建立在总结上个世纪九十年代相继建成上海博物馆、河南博物院等大型博物馆经验基础上的,反映了2000年前后随着经济和社会发展带 来的博物馆建筑规模的扩大、陈列观念变化的要求。应当说,这个参数的提出,是我国博物馆发展过程中对展厅认识的一个重要进步。按照这个展厅净高要求的数据 测算,展厅建筑层高一般应在8米左右。因为建筑层高需要减去梁板及空调通风管道、强电管线、弱电管线、消防管道、桥架等所占用空间的垂直高度和吊顶格栅的 高度,下部还要减去地板水泥垫层和石材或者其他装饰面层的厚度之后,才是展厅的净高,也就是观众在展厅看到的空间高度。近年来新建的博物馆,由于不同的业 主和设计单位对展厅空间意义的研究和认识程度的差异,使展厅建筑层高大不相同:有8~9.8米的,也有5~6米的,大多数6~7米之间。建筑层高5米的展 厅,净高只能达到3米左右,与住宅差不多,作为博物馆的展厅来说应该说是很不适宜的。

博物馆展厅的建筑层高与展厅面积的大小、展品的体量有密切的关系。一般说来,展厅面积大,层高应该高一些,面积与高度的比例保持相对协调,使观众有 一个舒适的空间感觉,同时有利于保持较好的空气质量。另外,展厅的高度应与展品的体量特别是展品的高度相适应,如大型的装架恐龙标本、人物造像等展品,需 要较高的展厅空间。新扩建的中国国家博物馆根据展品和面积及其他功能的要求,展厅建筑层高普遍高于8米,有的展厅建筑层高竟达到10余米以上。山东博物 馆、内蒙古博物院、洛阳博物馆等展厅建筑层高均在8米或8米以上,净高在4.8米以上。其中新落成的山东博物馆单个展厅面积均为1000平方米,展厅建筑 层高为8.4~9.8米,净高为5.5~6米,感觉通达、宽阔、畅快。该博物馆馆长鲁文生认为,展厅的净高保持在6米以上为宜。现在,在博物馆界主张展厅 高一些的观点较多。2000年之前建成使用的东部地区一家省级博物馆,展厅建筑层高5.5米,采取各种措施才使净高仅保持到3.2米,现在明显感到展厅有 些压抑。华北一家省级博物馆准备将展厅的净高保持在4.5米以上,但由于建筑层高为6.5米的限制,最后只做到了4.2米的高度,也感觉低了一些。笔者认 为,除特殊情况外,作为省市级大型综合博物馆的普通展厅,一般情况下层高设计为8.0~8.5米较为合适。这样展厅布展吊顶后的净高为5.5~6米,基本 可以满足当前陈列展览和以后一般改陈的需要。

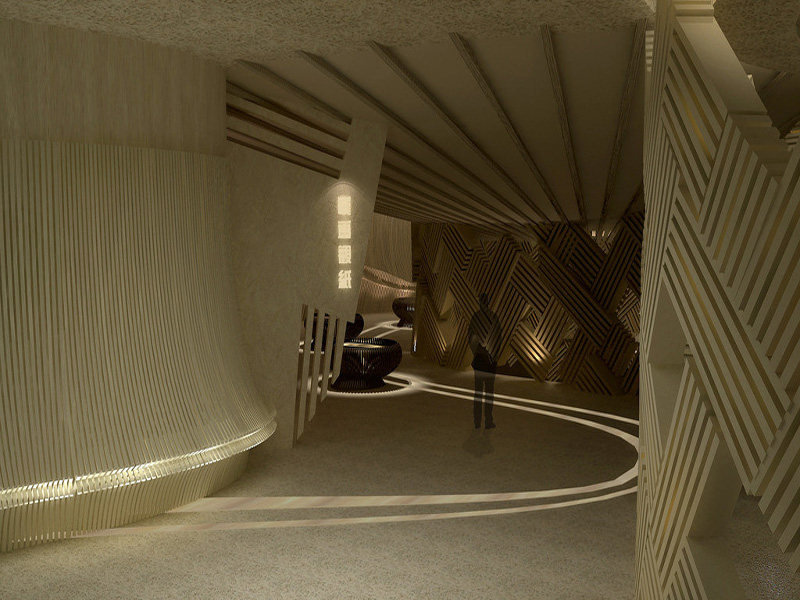

以上谈的是对目前一般情况下综合博物馆展厅空间尺度的看法。但这些并不是一成不变的。有的博物馆根据所处的自然条件、文化环境及馆藏文物的实际情 况,在设计上会有许多变化,实践中也出现一些特例。例如法国著名设计师贝聿铭设计的苏州博物馆,地上一层展厅,其外形风格不仅与当地民居融为一体,展厅也 采取当地民居风格。展厅的檐高约3.9米,脊高约7.9米,没有吊顶,大量采用自然光,所以展厅并不显得低。特别是展厅面积一般在四五十至七八十平方米, 确实不大,在一般博物馆找不到这样小的展厅。但是,在江南这一建筑小巧精致的文化氛围中,展品小巧,加之与围在中间的园林式庭院相连,走廊、门道、展厅之 间较为通透敞亮,有时甚至觉得展厅好像一个展柜,而走廊倒像个大展厅中的展线,狭促之感并不显著。当然,不可否认,这种根据展品量体裁衣般设计的展厅,在 将来改陈时会有一些不便。特别是设计大型系统内容的展览时,或者出现体量较大展品时,可能会遇到一些困难。

优化分区层位

展览陈列区、文物库房区、技术办公区,是博物馆的主要功能区。现在我国新建博物馆基本上都为多层建筑,这些主要功能区在建筑中的层位设置,是一个值得重视和研究的问题。

(一)文物库房的层位设计问题

文物库房是博物馆的核心部分之一。上个世纪九十年代至本世纪初,国内博物馆界普遍认为博物馆库房放在地下比较好,原因很简单,就是安全。另外有的博 物馆还因为受到占地面积、城市限高等因素制约,把库房选择在地下。有的放在负一层,也有放在负二层的。

从近几年的实践来看,库房放在地下可能不如地上好。 具体原因有这样几点。

第一,地下库房的环境条件控制难度大一些,特别是沿海或者内地临近河湖地区,地下水位较高,地下建筑防水难度很大,施工中稍有不慎就 可能造成渗水问题。由于地下防水属于隐蔽工程,寻找确定渗水源点十分困难,所以解决起来难度很大。

第二,地下库房底板之下如有架空层,在北方冬季气温较低 时,底板温度迅速下降,空气中的水分会出现不同程度的凝结,影响文物的保存环境。所以,凡有类似问题的库房致使空气湿度均难以控制。我国东部地区有的博物 馆因为占地面积和高度的限制等原因,库房设在地下,对湿度很难稳定有效地控制,有的博物馆的库房已经投入使用几年甚至十几年,书画类的藏品不敢开箱。

第 三,由于设备损毁和管理等原因,一旦零米以上部分出现给排水和消防水管道跑水,很可能灌入地下文物库房,危害文物安全。这并不是危言耸听,可能性确实是存 在的。

第四,建筑造价高。建筑地下部分的造价远远高于地上部分,华东地区测算,地下一层工程造价是地上造价的200%,地下二层的造价是地上造价的 300%,其他地方的地下工程造价与地上造价比例也是大同小异。从上述情况,不难得出结论:博物馆库房设置在地上远远优于设在地下。无论从文物保护的角度 来看,还是从建筑的经济性来看,还是将博物馆库房放在地上为佳。

至于过去我们把库房设于地下最主要还是从避免文物被盗考虑的。现在随着科学技术的发展,博物馆技术装备水平提高很快,防范制度措施比较完善,库房设 在地上或地下,防盗工作已经没有明显区别。特别是报警和影像记录技术的广泛应用,防盗问题已经不像过去那么突出,而库房和展厅的温度、湿度、霉菌、昆虫等 对文物渐进的不可逆转的损毁,已经成为文物安全的最大威胁。所以,把库房从地下搬到地上,制造一个有利于文物保护的收藏环境,应是一个利大于弊的不错选 择。几年前日本新建的九州博物馆的一份材料,发现这个博物馆把库房设置在地上三层,感到新奇,仔细想来,他们可能是在总结了博物 馆文物库房许多经验教训的基础上所做的设计。这应是提高博物馆文物保护水平的选择。

(二)办公区的层位设计问题

博物馆办公区是博物馆内部行政办公和开展研究、技术检测、文物修复等技术性工作的地方,与对外开放的文物陈列展览区隔离,是相对独立的空间。近十多 年来新建博物馆设计办公区时,存在有少数博物馆把办公区安排在地下的情况,其原因也不外乎是城市限高和提高占地利用率。从实践情况看,效果不那么理想。

具 体表现有两个方面:

一是在地下利用人造光源工作,较长时间见不到阳光,对健康不利。虽然过去一般认为自然光与人工光之间没有什么本质区别,对人的健康没有 什么明显危害。事实上人工光源与自然光在光谱等方面还是有某些区别的,其中荧光灯的变频闪烁在自然光中是不存在的。现在已有照明专家根据研究明确指出,人 造光源的光源闪烁对人的视觉系统会造成伤害,以致引起偏头痛等不适(《科技日报》2011年2月17日《人造光源对健康有危害吗?》)。人类漫长的进化过 程一直是在自然光条件下进行的,无论是生理还是心理上都更适应在光线柔和协调的自然光和空气流通的地上环境工作和生活。无可否认,现在社会难以离开人造光 源,但人还是尽量减少在人造光源下工作和生活的时间,增加接触自然光的机会。笔者曾经接触过长期在地下和半地下办公室工作的博物馆员工,他们对此均有直接 或者隐晦的怨言。

二是地下办公室由于地下多种条件的作用,往往出现阴凉环境,与地上自然环境存在较大差异。如西部地区有的博物馆办公室设在半地下,在春夏 和秋冬季节转换时期,员工觉得发阴发凉,馆长不得不给大家买毯子披。东部沿海地区也有的博物馆,员工在地下办公室工作觉得脚凉,馆长给大家买棉鞋穿。这些 情况表明,博物馆办公区设在地下的选择是不宜提倡的。上海博物馆原党委书记胡建中,曾组织上海博物馆建设并先后任国内多家新建博物馆的顾问,他明确表示不 支持博物馆设计地下功能空间。博物馆是为观众服务的,应为观众创造良好的参观条件,但同时博物馆工作人员应同时受到关怀,人本主义的精神应同时落实于博物 馆工作人员身上。实事求是地说,有的博物馆出现将办公区设在地下的情况,并非源于对博物馆工作人员的健康不重视,而是对地下长期办公可能出现的问题估计不 足。

(三)展厅的层位设计问题

展厅在多层建筑中一般均设置在一楼至三楼,也有设在半地下或者地下一层的。至于这样设置的原因,与对办公区的考虑应该相同,主要原因可能还是限高和 占地面积所限。展厅设在地下也与办公区设置在地下一样,对长期工作在那里的员工身心健康不如地上好。

在条件允许的情况下,展厅还是设在地上好。 《博物馆建筑设计规范》第3.1.3条要求陈列室不宜设在四层或者四层以上。如果取消地下展厅,地上三层布置不开,上四层也无妨。事实上,近些年新建的博 物馆,展厅设在一至四层或者二至四层的不在少数。原因在于,这些年来随着技术装备的发展和经济实力的增强,博物馆建筑不仅平面布置上全程无障碍,在多层建 筑的博物馆中纵向上也实现了无障碍,楼层之间已经普遍使用电梯,特别是电动扶梯的普遍使用,极大地方便了观众。其中一些年幼年老及残疾等行动不便观众,也 能毫无障碍地顺利到达各层展厅。而过去建设的无电梯的博物馆,即使仅为二层,也已经远远不适应当代观众的要求。所以,多层建筑博物馆的展厅已可以不受楼层 的限制了。当然,展厅的分布也不宜楼层过多过于分散,让观众多跑路。

综上所述,我认为博物馆建筑设计须遵循一个原则,即有人员长期工作的功能区,如展览陈列区、文物库房区、行政和技术办公区、主要设备区,应设计在建 筑的零米以上,如必须在零米以下安排功能空间,应该放置不需要长期有人工作的功能用房,如行政库房、消防水池、备用发电机房等。同时,应该按照《博物馆建 筑设计规范》第3.3.6条的要求,办公区、库房总门以外的库房工作区、有特殊要求以外的展厅,都应提倡设计天然采光或者部分天然采光。世界著名的大英博 物馆有些展厅也部分采用自然光。这不仅是节能的要求,也是保证博物馆职工身心健康的要求。按照博物馆展品原真性的原则,展厅部分采用自然光不仅使观众觉得 更加舒适,也会使展品的色彩更接近真实。我国现在博物馆建设中对使用自然光重视是很不够的,过多追求展厅人造光源效果的倾向还很突出。这可能是博物馆建设 高潮中追求奢华的躁动,不久以后会逐渐理智起来。结合自身的体会及与近几年一些新建博物馆馆长、建筑师的交流,笔者认为,《博物馆建筑设计规范》已经远远 落后于博物馆建设的实践,在许多方面需要修改和补充,以适应时代的要求。这也应是落实党的十七届六中全会精神,推动文化大发展大繁荣的要求。